お客様がウズベキスタンのサマルカンドでシルク絨毯を作っている話をして下さったのですが、ウズベキスタンと言うとスザニ(刺繍布)やスザニキリムの事などを知っている程度でウズベキスタンのパイル絨毯に付いての知識はyoutubeで少し見たことが有る程度であまり有りませんでした。以前、テレビでソ連時代のナボイ劇場の建設における旧日本軍捕虜とウズベクの人々との交流などの話や左右の眉毛に毛生え薬を塗って左右の眉毛を繋げる女性のオシャレがある事などを興味深く見て印象に残って居る国=行ってみたい国ではありましたので遅まきながら少し調べてみました。

サマルカンドのシルク絨毯工場やブハラになど数件の手織り絨毯工場を検索する事が出来ました。

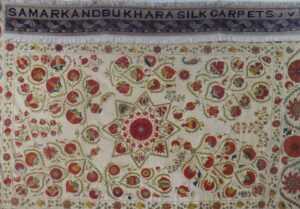

*シルク絨毯で有名なサマルカンド・ブハラ・シルクカーペットと言う会社ですが、1900年代になってアフガニスタンから移住してきたトルクメン系の一族の創業の様です。2006年8月に小泉元首相も訪問しているようです。

古来シルクロードのサマルカンド・ブハラからタジキスタンに掛けてのこの地域はインドヨーロッパ語族のイラン語系の人々が灌漑システムを構築し農業をしながらオアシス都市を作ったのが始まりです。其の後シルクロードの中継地点の商人としてアラブ世界から中国まで西へ東へ絹や金銀銅と言った鉱物などを交易して名を轟かせたソグド人(イラン系の人々)の住む地域ソグディアナと呼ばれる様になりました。

ソグディアナは紀元前550年~330年にはアケメネス朝ペルシャに併合されその後もアレクサンドロス大王の東方遠征の後にはグレコ・バクトリア大国(紀元前3世紀)、ササン朝(224年~651年)、アッバース朝(750年~)、突厥・テュルク(6世紀半ば~8世紀)の支配や保護を受けながらソグド商人は活躍し続けます。8世紀からアラブの支配を受けて次第にイスラム化しますが、商業活動・宗教・貨幣・言語通訳などを通してウイグル・モンゴル・唐などへ多大な影響を及ぼしました。13世紀にはモンゴル帝国に支配され、14~15世紀にはティムール帝国に支配されますが、15世紀末になるとテュルク系遊牧民ウズベクがカザフから南下してこの地に侵入し初めてウズベク人によるシャイバーン朝王朝が出来ることになります。1860年代に帝政ロシアに占領され旧ソ連に1924年にウズベク・ソビエト社会主義共和国と言う名の下に策定された後、ソ連の崩壊とともにウズベキスタン共和国が誕生しました。

日本市場はウズベキスタン製絨毯を見かけることは無く不思議に思います。ブハラ絨毯と言う呼び名も定着しているくらいですから、この地から絨毯がかなり出荷されていた時代もあるのではないかと思いますが、、、。

*現在のトルクメニスタンのテッケ族やヤムート族の絨毯や中国西域のウイグル族の絨毯が商業都市のブハラに運ばれてブハラ絨緞として販売されて居たのは有名ですが、ブハラ絨緞の中にウズベク族の絨毯はどの程度織られて含まれていたのでしょうか?詳しくは判りません。

そこで又、パキスタンの絨毯先生のSさんにも聞いてみました。

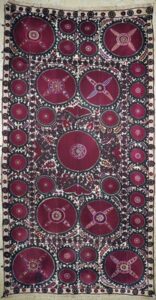

Sさんからはかつてスザニ(刺繡)キリムやアフガニスタンなどのトライバルラグなどを頂いたりウズベクのキリムを紹介頂いた事が有りましたが、かつてサマルカンド・ブハラなどに買い付けに行ってウズベキスタンのスザニの手仕事の文化や緑の多い美しい街並みにかなり魅了されてしまった様でした。スザニは基本木綿地に絹糸で刺繍を施します。(最近は機械刺繍もありますが、) 又、高級品silkオンシルクの物も有りますので元々絹は良質のものを現地で産出しているようです。そんなことから政府による外貨獲得の一手段としてサマルカンドのシルク絨毯は後押しされているようです。

ウズベキスタンはアフガニスタンなどと比べると自然も素材も豊富で素晴らしい手仕事文化もあるのに手織り絨毯が、今まで日本にあまり輸入されていない理由の一つは、以前は選挙制度はじめ賄賂の横行など前近代的な社会が残っていたり、インフラ・交通の便などが不足していて輸出体制が整っていなかったのが、輸出が進まない理由だった様です。現在は安定した発展でかなり改善されて来ているようです。もう一つはソ連統治時代に絨毯関係者の多くがアフガニスタンへ移ってしまった事と旧ソ連時代は綿花の栽培と言う国策の地だったことがある様です。ただこの移住の人々もソ連の崩壊後トルクメ二スタンなど他の中央アジアの国々と同様独立を果たしてウズベキスタンへ帰還しているようです。現在ウズベキスタンで手織り絨毯の上手な織り子さんはトルクメンの人々だそうです。最も日本では日本に輸入したウズベク絨毯が、売れるか売れ無いかが、一番の鍵であるとの事です。

結論から言うと中央アジア・ウズベキスタン国で80%以上を占めるウズベク人と言っても長い期間に他民族と混血同化しているのでイラン系タジク語を話してそのアイデンティティーがイランに有る人もいればトルクメン系・アフガン系・ロシア系の人もいて国や人種を区分けすること自体無理が有るというか、意味が無いように思われます。ウズベキスタン絨毯もトルクメン系・アフガニスタン系の人々の従事者が多いようです。ロシア統治以前のウズベクを冠した古い絨毯が世界の何処かの美術館にあるという話も聞きませんし、かなり以前よりウズベク族はスザニは得意だが、パイル絨毯は少量生産なのでしょうか?

tashkent スザニ

tashkent suzani around 1900 silk on cotton

*ウズベキスタン国立応用美術館のウェブサイトに1900年代に作られたキリムに混じって数点のパイル絨毯が収蔵されているようです毛足の長いジュルヒル絨毯やホルジン・キルギス絨毯の復刻キディルシャ絨毯なども展示されているようです。サマルカンド・ブハラの他にヒヴァ・アンディジャン・ガラアラル=ガルヤラル(G‘allaorol)などのウズベキスタンの絨毯の産地名が見られます。

ウズベキスタンの地図に西からヒバ・ブハラ・サマルカンド・タシュケント・アンディジャンを見つけることが出来ましたが、ガラアラルは見つけられませんでしたが、ガルヤラルはサマルカンドから北東タシュケントへ向かうジザフ地区(綿花地帯)の都市だそうです。

最も個人レベルで少量のウズベキスタン製手織り絨毯を購入するのであれば飛行機や輸送全てに渡って整っているイスタンブールのバザールで購入した方が良いとの事です。

、、、とは言いましてもウズベキスタンはトルコ同様とても親日的で一度は行ってみる価値が有るサマルカンドブルーと言われる美しい街並みも見てみたいものです。何よりスザニが素晴らしい‼

*広島県立美術館所蔵品検索に染色を入力すると20枚弱のウズベキスタンスザニ(刺繡布)が所蔵されている様です。

所蔵品 | 広島県立美術館 (hpam.jp)

お使い下さい!!!手織り絨毯

フロムギャッベ

*唐の時代その成立から深く関わったソグド人は胡人と漢字で表記されました。胡瓜・胡坐・胡桃・胡椒・胡麻など皆ソグド人由来の言葉です。歴史書「続日本紀」に登場する聖武天皇736年、遣唐使が日本へが連れ帰ってその後役人になったペルシャ人「破斯清通」なる人もペルシャ・ソグド人かもしれませんね。

*ウズベキスタンの国土面積は日本の約1,2倍で人口は三分の一程の様です。但し砂漠地帯が80%位占めていると思います。

*カザフスタンとの国境地帯に跨るアラル海(塩湖)が20世紀後半から縮小し続けて十分の一程に干上がってしまった様です。ソ連時代の綿花栽培の為の行き過ぎた灌漑設備とco2排出による気候変動に拠ると言われています。イランから中央アジアの水不足の様子を知るとガスやオイルは出なくとも日本は豊富な水だけで本当に有難いと感じます。

*航空券代を調べたら現在は・タシュケント間往復¥130,000位からある様です。

「ハウルの動く城」大型タペストリー 特別展示 7/2〜

*先のウズベキスタンスザニを展示している広島県立美術館でフランス・オービュッソンの飾りキリム・ジブリシリーズ「ハウルの動く城」が特別展示されています。😊詳しくは下記へ

開催概要|金曜ロードショーとジブリ展【広島展】 (kinro-ghibli.com