日本の住居の象徴のような存在であった畳が一般家屋からどんどん少なく成っているのはとても寂しい事です。〈たたみ〉と言う言葉から察するに当初は現在のイ草の敷物の様に畳床(畳の芯)が無い畳表部分を幾枚かカガリ合わせてカーペットの様に使っていたと想像することも出来ます。恐らく平安時代の頃に身分の高い人の寝所・現在のベッドの様な使い方をする為に藁を固めた厚みのある芯を包んで現在の様な一帖畳(半間ⅹ一間)の様な型に成ったのではないでしょうか?

ちょうど畳の当初の目的は中央アジアの遊牧民がテントの中に手織り絨毯を敷いて直接寝たり座ったりするのに快適なクッション性や保温性などを求めたのに似ていますが、トュルクメンやトルコ・イランの人々が自国の手織り絨毯を今日でも誇らしげに語るのと比べると日本人の畳に対する思いは遠く及びません、、、、!

日本人の国民性とエアコンや床暖房など新技術が発達した住宅の変化に依るところが大きいのでしょう。

一般庶民にまで現在の藁を積み重ねた芯を包み込んだ畳が浸透するには更に相当の年月が掛かったと思われますが、もし畳がなかったら茶道や華道はじめ多くの日本文化がどうなっていたのか判りません。

日本が最も誇れる在来の木造建築が一般住宅としての需要も少なくなり供給も出来なくなっている現状では残念乍ら畳の減少は更に続くのかも知れませんね。

夏の湿気を緩和してくれるイ草やムシロ・アジロなど自然素材で作られた敷物は畳や板の間の上敷きとして使われ、日本に長く根付いていますが、江戸時代後期には中国の手織り絨毯を参考に綿パイルで作る緞通が堺・鍋島・赤穂で盛んになりました。これが農耕民族らしく羊毛ならぬ綿素材では有りますが、日本の所謂手織り絨毯の先掛けです。最も今日祇園祭りの山鉾飾りに使われている絨毯の様な特別の伝来品は信長や秀吉、徳川の時代にも運ばれていました。明治時代になり西洋建築が入って来ると調度品として中央アジア・西アジアの絨毯も欧州経由で次第に入ってくるように成りましたが、当時舶来の手織り絨毯は特別な高額品であり一般住宅でオイソレと使えるものではなかった筈です。この頃は舶来品は日本の貨幣価値からすると一般にはとても手の届くものではなかった様です。それこそ英国製の壁掛け時計などは日本家屋を一軒建てるのと同等の価格であったと聞きます。一般庶民でも中国緞通、パキスタン絨毯・ペルシャ絨毯などを容易に手に入れる事が出来る様になるのは日本円が高騰し当時販売チャンネルの王様として君臨していた高級百貨店と其の問屋が手織り絨毯の啓蒙運動を展開する昭和の後期から平成に掛けて迄待つ事になります。

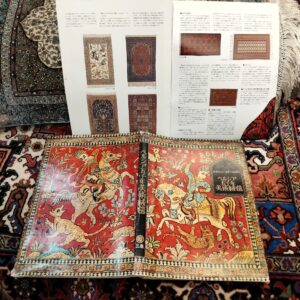

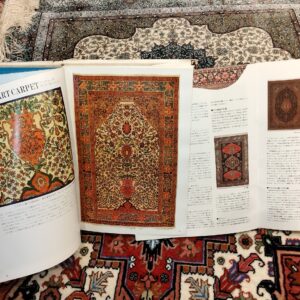

1970年代三越百貨店宣伝部発刊の240ページに及ぶ見事な ペルシャ絨毯啓蒙書籍とパンフレット

この頃はまだ和室のある立派な木造建築住宅も現在と比べるとまだまだ一般的でしたので畳敷きの客間に2メートルX3メートル程の中国緞通やペルシャ絨毯などを敷き漆塗りや無垢材の高級座卓を置いて設えるのも結構人気でした。

法事で参ったお寺さんは畳ですが、立派な手織り絨毯や緞通があちらこちらに敷いてありました。

現在日本は世界でも有数の価格的にも品揃え的にも絨毯の買い手市場と言えますが、欧州の古いホテルや独人や米人などの住宅と比べると手織り絨毯の使用率はとても低いと感じています。近年日本でインバウンド目当てなのか、大都市や観光地に乱立するHOTELの立派な部屋にも何故か機械織り絨毯の様です!

まだまだ日本は手織り絨毯の普及の余地がある様です。

HOTEL

HOTEL

お使い下さい!!手織り絨毯

フロムギャッベ