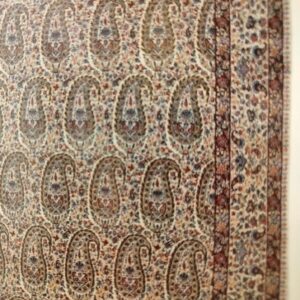

ペルシャ絨毯にも《 ボテ boteh 》と呼ばれますが、ペイズリー柄が有ります。

このデザインはペルシャ絨毯だけでなくトルコ・アゼルバイジャンやインドの絨毯、バローチ族・アフシャル族の絨毯などにも広く見られます。

以前<このボテ柄のモチーフは何ですか?>と言うお客さんからの質問が有りましてチョット調べてみた事が有ります。

私達にとっては古墳の副葬品の勾玉やゾウリムシなどを連想させるようなデザインではありますが、普通にネクタイやショール・ブラウス・コートの裏地など又、インテリアテキスタイルなどにも広く使われて馴染んでいます。イランの知り合いの絨毯商に聞いてみたり色々調べてみましたが、諸説の中から自分が一番スッキリする説をお客さんに伝えました。確証は有りませんが、面白い話でしたのでお読みください。

ペルシャ(イラン)は7世紀後半にササン朝ペルシャが滅亡してイスラム教が入るまで紀元前より国教はゾロアスター(ザラスシュトラ)教でした。日本では余り馴染みが無い宗教ですが、世界史の教科書にも載っていたので拝火教・鳥葬などのキーワードは頭に残っているかと思います。

現在のインドのムンバイにパールシー(パースィー)と呼ばれる一族の結束がものすごく強いお金持ちの人々がいるのは聞いていました。パールシーとはインドから見てペルシャからの人と言う意味のようです。このパールシーと呼ばれるゾロアスター教の人々は7世紀のペルシャのイスラム化から逃れてインドのグジャラートの王様と契約を交わしてペルシャからインドに移住したそうです。

(話がそれますが、現在パールシーで一番有名なのはインド大財閥<タタ>グループです。又、英国の伝説のロックバンド<クイーン>のフレディーマーキュリーさんも祖先がその様です。そしてかつて私がインドのコットンラグを輸入した事があるムンバイ(当時はボンベイ)のお金持ちそうなシッパー(輸出業者)が私の知っている限りのパールシーの人達です。)

その後、17世紀になり大英帝国の東インド会社が出来てイギリスとインドを結ぶ仲介役を担うようになり商業の中心地のムンバイに移り住むようになったパールシーの人々を通じてゾロアスター教の象徴のボテ柄のウールのショールがイギリスに運ばれるととても高い人気を得るようになり、その後需要に追い付かなくなり19世紀にはスコットランドのペイズリー市で大量にボテ柄のテキスタイルが生産される様になったので<ペイズリー柄>と呼ばれるようになったとの事です。

先にも述べましたが、インドから東インド会社を通じて運ばれたショールの柄をまねてペイズリー市で量産した事でペイズリー柄と呼ばれるようになったのは間違い無いと思いますが、インドへ何処から如何にして入ったか?何がモチーフか?は諸説あって確証を得られません。<ナツメヤシ説>や<松カサ説>があったり、アゼルバイジャン、インドや中国の発祥説など諸説あるようです。

先月投稿しました(手織り絨毯とは)の項の現存する世界最古のカーペットで有名な紀元前400年~500年のパジリク遺跡の出土品(確か革製品)にも既にペイズリー柄が施されていたようです。ペイスリーという呼び名は西暦1800年代の新しいものですがデザイン自体は恐らく3000年前から(世界最古の宗教ゾロアスター教が紀元前1000年頃といわれていますので。)ある古いデザインの様です。(年代的にはゾロアスター教の起源説は矛盾がない。)

因みにこのゾロアスター教起源の説では西洋ヒノキ・糸杉のような先の尖った樹木が風になびいている姿がペイズリー柄になったそうです。

実はゾロアスター教起源説が諸説ある中から一番スッキリと感じた側面には弥生・古墳時代に日本で盛んに作られた勾玉の持つ宗教的・神事的な意味合いをゾロアスター教の象徴のヒノキの揺らぐ姿(ボテ柄)がルーツで有るとすると合点が行くと思ったからです。ペルシャ絨毯の<エスリミ>と呼ばれるデザインは日本の西陣織りにある<唐草模様・蔦柄>などとシルクロード(中東・中国・日本)で繋がっておりますし、日本の仏教や神事にもゾロアスター教の影響が有る(比叡山の法灯や奈良の東大寺二月堂のお水取りや榊の存在や白い装束など、、、はたまた明日香村の亀石などの石造遺物たち)といわれている事などを考えても<勾玉のルーツはゾロアスター教の象徴ボテ>説も成り立つかなと思いました。

あくまでも(手織り絨毯にあるペイズリー柄とは?)

に対する確証の無い或る一説です。

*確か?30年くらい前に読んだ妹尾河童さんの<河童が覗いたインド>という題名の本にパールシー(パースィー)の話が出ていたような覚えが有ります。

この本は河童さんしか書けないようなとても面白い本ですので読んでみて損はないと思います。これは確かです。*

お使いください!!手織り絨毯

フロムギャッベ